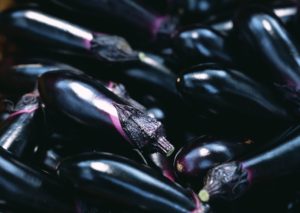

9月の旬~野菜編~『なす』

9月に入り、少し暑さも和らぎましたね。

夏を代表する野菜といえば「なす」がありますね。

なすは「なす」とも「なすび」とも呼ばれますが、皆さんは何と呼んでいますか?

なすは奈良時代に中国から入ってきたと言われており、当時はとても貴重な食べ物だったので、

身分の高い人しか食べられなかったようです。

当時の木簡には、「奈須比(なすび)」と書かれています。

「なすび」の由来は、なすの味と関係しているそうです。

当時のナスは酸っぱかったことから、「中が酸っぱい実」で

「なかすみ」→「なすみ」→「なすび」と呼び名が変化し、

奈須比という漢字があてられたという説があります。

「一富士 ニ鷹 三なすび」は江戸時代にできたことわざで、これは徳川家康が好きなものの順番だそうです。

しかし、ナスは関西地方を中心に作られていたため、江戸ではなかなか手に入らなかったようです。

次第に江戸でも ナスが作られるようになり、「なすび」という呼び名は江戸でも広まりました。

当時は、ナスの生産が少なく値段が高いため、なかなか売れなかったので、

ナスを「成す」縁起の良い野菜として「なすび」を「なす」として売り出しました。

縁起の良い野菜として人々が買うようになり、「なす」という呼び名が広まったと言われています。

日本語ではこれらの2通りの呼び方をよくしますが、英語ではなすのことをegg plant (卵の植物)といいますよね!

なすなのに卵とどういった関係があるのかと疑問に思うかもしれません。

アメリカには最初に白なすが伝わりました。

アメリカのなすは卵のように丸い形で見た目が白いのが特徴のひとつです。

まるで卵がなっているようなので、その見ためからエッグプラントと呼ばれているそうです。

なすにも様々な名前の由来があることがわかりましたね!

なすは種類も多く、形も様々です。その数は日本では180種類以上、世界ではなんと1000種類もあるといわれています。

形は卵形・丸形・長形に大きく分けられます。

なすと言われると黒紫色のものを思い浮かべる方が多いと思いますが、実は白や緑、しま模様のなすも存在します。

今回は一般的な黒紫色のなすと、白なすについて詳しく見ていきましょう♪

紫色のなすには「ナスニン」というアントシアニン色素が含まれています。この色素の影響でなすは紫色をしています。

白ナスが白いのは、「ナスニン」が含まれていないためであり、完熟しても皮は白いままなのです。

なすは紫外線から身を守るため、ナスニンで防御していますが、白なすにはナスニンが無いため、外皮を厚くして身を守っているのです。

市場に多く流通している紫色の一般的ななすは「中長なす」で、皮、果肉ともほどよいやわらかさです。

水分が多くて皮、果肉ともやわらかく、生でも食べられる「水なす」や、

その他にも「丸なす」、「米なす」、「長なす」などの種類があります。

白なすは皮が雪のように白く、ヘタが緑色なのが特徴です。

形は丸く、「ホワイトベル」や「味しらかわ」などの品種が有名です。

皮は少し硬めですが、果肉がぎっしりと詰まっていて、アクや種子が少ないため、口当たりが良く食べやすいなすです。

みずみずしく癖も少ないので、加熱するとトロットロの食感が味わえます。

では、なすの栄養面についても見ていきましょう?

なすは水分が90%も含まれており、栄養素は他の野菜に比べるとそれほど多くないのですが、

なすには特有の栄養素が含まれています。

なす特有の栄養素といえば「ナスニン」。

なすの皮には、ナスニンというポリフェノールの一種であるアントシアニン色素が豊富に含まれています。

ナスニンには強い抗酸化力があり、ブルーベリーやブドウなどにも含まれていることが有名です。

眼精疲労の回復や、視力の改善、美肌にも効果があると言われています。

ナスニンは皮に含まれているので、皮も一緒に調理したいですね!

なすには「クロロゲン酸」というポリフェノールの一種も豊富に含まれています。

なすを切ると色が変わる原因となる物質です。

強い抗酸化作用があるので、活性酸素の生成を抑え、老化やがんの予防、血圧を正常にするなどの効果があるといわれています。

しかし、ナスニンやクロロゲン酸は水に溶けやすい物質なので、水に浸すのは控えめにしましょう。

汁ごと食べられるような煮物や汁物などにすると、汁に溶けた栄養素も食べられるため、栄養素を余すことなく摂取できますね!

「カリウム」が豊富に含まれていることもナスの特徴です。

カリウムはナトリウムを排出する作用があり、浸透圧を調整して一定に保つ働きがあります。

そのため、高血圧予防に効果が期待できます。

また、利尿作用もあるので、体内の水分量を調節し、むくみの解消にも効果的だと言われています。

カリウムには体の熱を逃がし、体を冷やす働きもあるため、夏バテ解消にも良いかもしれませんね!

白なすにはナスニンは含まれていませんが、クロロゲン酸やカリウムは含まれているので、同様の効果が期待できます。

なすを切って置いておくと、切り口が茶色くなってしまったり、調理していると紫色が色落ちしてしまったり…

といった経験があると思います。

もちろん色落ちしてしまっても味に変化はありませんが、食欲そそる綺麗な色に仕上げたいですよね!

切り口が茶色に変化してしまうことを褐変といいますが、これを防ぐには空気とクロロゲン酸の接触を防ぐことが大切です。

①水にさらす

②塩水につける

③塩を軽くふり水分をふきとる

などの方法があります。

アクの成分となるクロロゲン酸は、先ほども述べたように栄養成分なので、短時間で行い、アクを抜き過ぎないように注意しましょう!

また、調理中の退色を防ぐには、

①油で素揚げする

②煮物や漬物にはミョウバンを使用する

③皮目に飾り包丁を入れて短時間で加熱調理する

などの方法があります。

料理に応じて適切な方法で行ってください。

なすと油の組み合わせはよく見かけますよね。 油を使うことで果肉に独特のとろみが生まれます。

果肉はスポンジ状で油を吸いやすいため、なすと油の相性はとても良いです!

白なすも紫色のなすと同様に、何もしなければ茶色に変色してしまうので、

アク抜きや素揚げすることで、綺麗な色に仕上げることができます!

皆さんは白なすを食べたことがありますか?

私は今年初めて食べました!

紫色のなすも大好きですが、

白なすは焼いても揚げても、分厚く切っても、口の中でとろけるような味わいで、紫色のなすよりも絶品でした!

一般的な中長なすはもちろんのこと、水なすや白なすなど、まだ食べたことがない方は、ぜひ一度試してみてくださいね♪

*:..。o○☆*゚¨゚゚・*:..。o○☆*゚¨゚゚・*:..。o○☆・*:..。o○☆*゚¨゚゚・*:..。o○☆*゚¨゚゚・*:..。o○

住所:兵庫県芦屋市公光町4-20-303

株式会社然 (http://www.zenmarche.com/)

【発行者】 fun実行委員会

~栄養学生団体【fun】は、

栄養士・管理栄養士養成コースの学生が社会や企業と

コラボレーションしながら、社会で即戦力として通用する経験を積む場です。

栄養士・管理栄養士を目指す大学生、専門学校生の就活にも有利です♪♪~

・*:..。o○☆*゚¨゚゚・*:..。o○☆*゚¨゚゚・*:..。o○☆・*:..。o○☆*゚¨゚゚・*:..。o○☆*゚¨゚゚・*:..。